住宅ローンの返済比率と金利上昇リスク

こんにちは森田です。

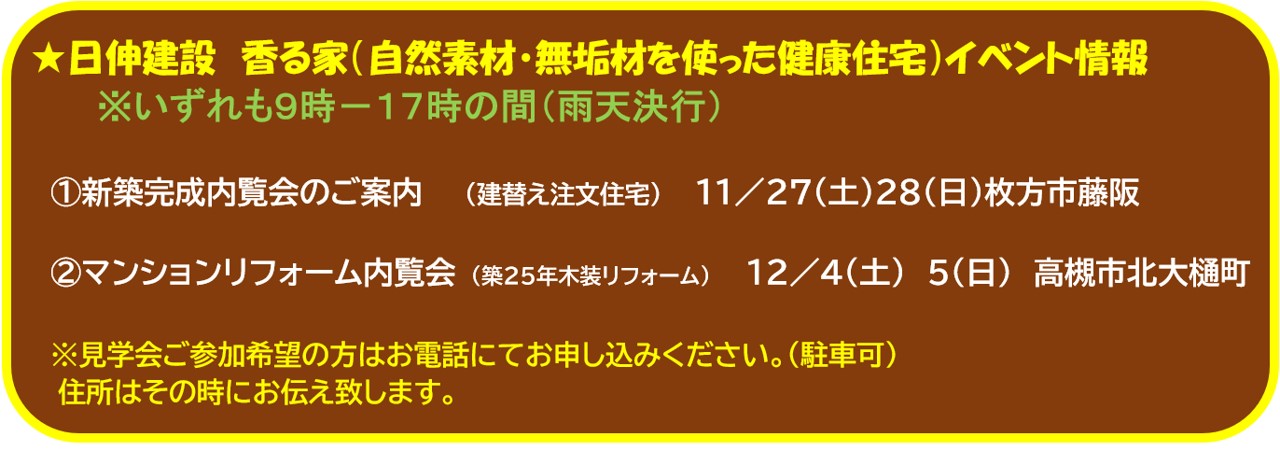

高槻マンションリフォームは洗面所の床工事。

洗面所床工事

重たい家具をずらしながら壁紙捲り

シラス壁左官工事

さて、住宅支援機構が調査した「2020年11月住宅ローン利用者の実態調査」 住宅金融支援機構調査を元に考えてみます。

金融機関が「審査の際に重視される項目」として「返済負担率(毎月返済額/月収)」が上位に挙がっています。

返済比率と同様、収入に対して「毎月どのくらい返済できるか」を金融機関側は重要視しています。

高すぎる返済比率では、長い期間の返済に支障がある可能性が高いと考えているのでしょう。

やはり、無理のない借入額にとどめておくほうが賢明です。

返済比率(返済負担率)とは、「年収に占める年間返済額の割合」です。

「年間返済額÷年収」で算出されます。

金融機関によって見方は若干変わりますが、一般的には30~35%が基準といわれています。

金融機関の住宅ローン審査の基準にもなります。

たとえば、年収500万円の場合、返済比率の違いで年間返済額と毎月の返済額は以下のように変わります。

年収500万円 返済比率30% 年間負担額150万円 毎月の返済額 12万5千円

年収500万円 返済比率35% 年間負担額175万円 毎月の返済額 約14万5千円 となります。

いずれの住宅ローンのタイプ(変動型と固定期間選択型、全期間固定金利)を見ても返済比率は15%超20%以内の利用割合が一番多いという賢明な結果になっています。

もし、金利上昇で返済額が増加したらどうするかの設問に、最も多かった答えは

「返済額圧縮、あるいは金利負担軽減のため、一部繰り上げ返済す

他には・・・

・そのまま返済を継続(資金に余力がある人)

・金利負担が大きくなれば全額返済

・借り換え といった方法での対応を予定している人がいる一方、

「見当がつかない・わからない」という声が約2割を占めているのが実態です。

また、住宅ローン完済までの数十年には、

・転職や休職など、収入が減るリスク

・教育費や予定外の出費など、支出が増えるリスク

・金利が上昇するリスク

という、誰の身に起きてもおかしくない3つのリスクがあります。

特に50代以降は

自身や配偶者の健康不安、親の介護、子供の教育費な

そのリスクを考慮せず、「退職金で完済する」という計画を立てる人が多いです。

問題先延ばしというやつですね。

しかし、退職金は将来の年金生活を支えるための柱でもあります。

慎重に検討したいですね。

大阪府ブログランキング参加中 バナーをぽちっとクリックお願いします。

→ ![]()

大阪府ランキング