無垢材、漆喰、シラス壁といった

自然素材にこだわります

手刻みにこだわる理由

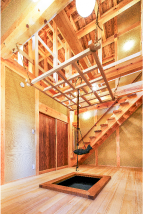

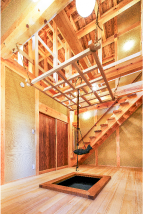

日伸建設では、家の梁や柱などの構造材を大工の手作業によってつくる『手刻み』にこだわっています。それは、いつまでも健やかに安心してその家に住んでいただきたいからであり、そのために、手刻みにしか出来ない「強い家づくり」が必要であると考えています。

自然の木のなんとも言えない風合いや、調湿効果・断熱性などの特徴を最大限に活かすには、加工の仕方と乾燥の方法がとても重要になってきます。木の組織細胞を生かしたまま乾燥するには、高温で一気に乾燥する人工乾燥ではなく、自然の中で乾燥する天然乾燥が必要となります。(詳しくは天然乾燥材をご覧ください)

自然の力を持っている木材を毎日手で触り、その特徴を知り尽くしている大工が、一本一本の木を見て、その状態を見極めて使う場所を決めていきます。ここには硬い木がいいとか、この木はこっちに反ってくるから、こちら向きに使うといったように、それぞれの木を適材適所に配置していくのです。

(ちなみに、「適材適所」という語源はここからきています)

そうして選別された木と木を、固すぎず、丁度良い塩梅に組み上がるように手刻み加工することによって、無理のない長持ちする丈夫な骨組みが出来上がるのです。だから日伸建設は、今もなお、手刻みで家を建てることにこだわっています。

手刻みとプレカットについて

現在の日本の住宅は、プレカット材(工場で機械によって加工した材料)をつかって建てるのが主流です。手刻みをしている建築会社を探すのが難しいほどで、日伸建設のように加工するための作業場を持っている会社はめずらしくなりました。ひと昔前から考えると多様な加工が可能となって、荒っぽい手刻みをするくらいならプレカットの方が良いといえるほど進化しています。実際、日伸建設でもプレカットのお世話になることもあります。

プレカット最大のメリットは、短期間で大量に均質な材料を量産できることと、施工が簡単なため、生産と施工の両面でコストダウンを図れることです。また、主に人工乾燥材といって割れや反りといった変形が少ない木材を使用しており、個体差が少なく安定した材料になる為、強度の均一化が図れます。

どうしてもコストダウンが必要な場面では、プレカットを使いつつも、日伸建設では、木の特徴を活かしきる「手刻み」が提供できる工務店として、その技術の向上に常に取り組んでまいります。

手刻みとプレカットの違い

| 手刻み | プレカット | |

|---|---|---|

| コスト | 高価 | 安価 |

| 期間 | 長期間 | 短期間 |

| 施工性 | 大工の技術が必要 | 簡単に施工できる |

| 強度 | 大工の技術による | 一定水準を確保 |

| その他 | 木組み・木目を美しく現せる 木を見て調整できる 梁丸太や曲がった木も加工できる |

複雑な加工はできない 精度が多少落ちる 接合部がガタつくことがある |

日伸建設の作業場では、大工の技術をその目で確かめていただけます。ご覧になられたい方はお気軽にお問い合わせください。

時代を超えて価値あるもの

を繋いでいきたい

家を建てる方、リフォームする方の想いは様々です。

これから子育てをしていくという方は、家族が一緒に過ごす時間を大切に育むための空間づくりに重点をおくでしょう。はたまた、定年退職した後、子ども達も独立し、夫婦ふたりで残りの人生を心穏やかにゆったり楽しむために家を建てるという方もいらっしゃいます。

そのように様々なお施主様の想いを作り手が受け止め、自信をもっておすすめできる厳選した素材をつかって、双方の想いがたくさん詰まった家を手作りしてきました。

新しいことに価値があるのではなく、年を経るにつれ味わい深い価値が増し、親から子へ、そして子から孫へと、時代を超えて受け継いでいきたくなる家づくりを目指しています。

住み継ぐ家を実現するために

-

-

無垢の木を手作業で加工する

熟練の大工にしかできない技 -

木材は天然乾燥することで

本来の風合いが生き続けます